「もしかして、司令?」

ロマーノの言葉に、うなずいた。

「ええ、まあ、ありていにいえば」

目を泳がせて、結局ロマーノは一言だけ口にした。

「・・・大変だな」

「いえいえ、いいんですよ」

記憶の中の菊が答える。

幸せそうに微笑みを浮かべながら。

「幸せじゃないですか」

え、とロマーノが目を瞬かせる。

「幸せなことじゃないですか」

畳みかけるように、もう一度菊が言う。

「好きな人がいるんですよ?」

誰よりも大切な人が。

「それって、とても幸せなことじゃないですか?ねえ、ロマーノさん?」

そう言って、微笑んで見せた。 ―でも、それって、本当に本当のこと?

好きなだけで―いいなんて。

*

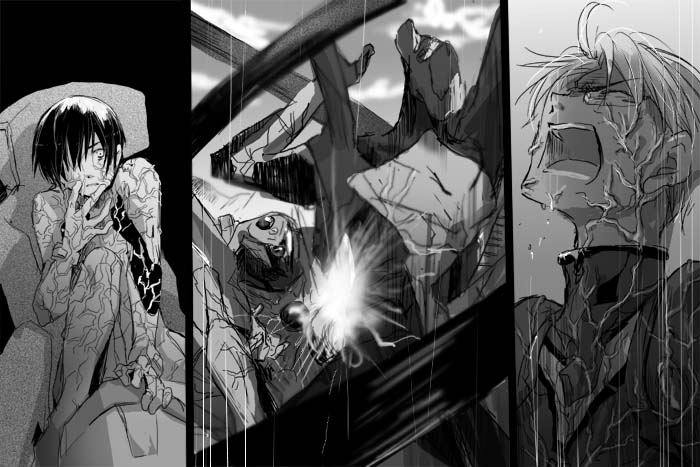

零号機は、いつの間にか使徒にとりこまれるように、核のある内側へとひきずりこまれていた。

『アル!あれじゃ、撃てねえ!』

『わかってる!』

ロマーノの焦りの声に鋭く答えながら。

アルフレッドはA.T.フィールドを全開にしながら、突進する。

触手が螺旋状の形をぐにゃりとくずす。

(今だ!)

体当たりで、零号機を核からひきはがす。

それから、ナイフで肩甲骨の間を切り裂いて、エントリープラグを引っ張り出すのだ。

零号機に触れた時だった。

『アルフレッドさん』

「え?」

その声は、直接頭の中に響くようだった。

なんだか、甘い―響き。

甘い?

こんな時だってのに?

そう思った時。

「き・・・く?」

目の前に、菊がいた。

「なっ」

アルフレッドは混乱する。

突然現れた菊は、微笑を浮かべ。

そっとアルフレッドの頬に触れる。

そして。

唇を重ねた。

(――――――っ!)

アルフレッドが目を見開いた時。

それは始まる。

「・・・っふ」

青い瞳が収縮する。

「あああああああああっ」

弐号機に、侵食が始まった。

*

アルフレッドの絶叫に、菊ははっと我に返った。

目の前の弐号機。

浮き上がる血管のような隆起。

―侵食。

「あ・・・あ・・・アルフレッドさ・・・っ」

菊は頬を掻き毟る。その頬には、侵食を示す隆起が浮かんでいた。

―貴方が、願ったことだ。

え?と、菊は目を見開く。

声は、背後から聴こえた。

肩に手が置かれる。

―いい子ぶって自分をだましても。真実は、身体の中に眠ってる。どろどろした醜い感情が―ね。

その声に―聞きおぼえがある。

ざわざわ。

ざわざわ。

ざわり。

心の表面がざらつく。

菊の肩が震えだす。

―アルフレッドさんを、自分だけのものにしたい。そういう、欲望。

ああああああ、と苦しみに身をよじるアルフレッドの絶叫が耳を打つ。

―貫いて、侵食して、満たして。そうして、自分のものにすればいいんです。

低い笑い声。

身体の中に、妙な感覚が充満していく。

使徒を通して、つながっていく感覚。誰かの中に侵入していく、どこかタブーを犯すような感覚。

ぶるっと身体が、悪寒に震えた。

いや、悪寒じゃない、これは―。

―ああ、感じてますね。

感じて?

そのとき、菊は自分が勃起していることに気づいた。

「いやらしい」

その声は、確かに肉声で。

菊が振り返ると。

そこに、覆いかぶさるように、もう一人の菊が笑っていた。

*

『おい、アントーニョ!どうりゃいいんだ、このままじゃ二人ともやられちまうぞ!』

ロマーノの焦った声に、アントーニョは下唇を噛む。

状況は最悪だ。

アルフレッドまで巻き込まれるとは―。

なぜか、アルは一瞬動きを止めた。

あのままの勢いでつっこんでいたら、捕らえられることなく零号機を切り離せただろうに。

(何があったんや、アル!)

どうしたら、いい。

どうしたら。

ロマーノに撃たせるか。

核を破壊できれば、二人は解放されるだろう。

ただし、至近距離での核の崩壊にエヴァが耐えられればだが。

(―いや、あかん)

二人の主導権はいまや使徒に握られている。A.T.フィールドを自力で展開できなければ、ダメージをもろに喰らう。

「くそっ」

アントーニョが悪態をついたときだった。

「菊」

その声は、アーサーだった。

え、とアントーニョはアーサーを見上げる。

アーサーは、まるで菊がそこにいでもするように。

菊、と囁いた。

*

菊。

その声が耳に届いた時、身体の中で血液が逆流を始めたようだった。

(ダメだ)

―アルフレッドを、守ってくれ。

私は。

私は―。

「確かに、私は・・・っ」

ぐぐ、と菊は腹に力を込める。アルフレッドへと流れて行く欲望の流れを捕まえる。

「アルフレッドさんを求めてる。アルフレッドさんと・・・一つになりたい」

だから、これは。

私の欲望。

こじあけ、侵入し、身体の中を私で満たしたい。

誰にも。

渡さないように。

「でも・・・違うんです」

自分の中に使徒の力を引き寄せるように、ぐぐっと身体を丸め、胸の前で拳を握る。

「私は・・・アーサーさんが好きなアルフレッドさんが・・・好きなんです」

―うそつき。

背後で、もう一人の自分が言う。

「ええ、嘘かもしれません。けど、全部嘘じゃないんです。あの時感じた幸せも、全部嘘なんかじゃないんです。私は、確かに、幸せだったんです!」

叩きつけるように叫びながら。

菊は、いつのまにか泣いていた。

想いを―穢さないで。

欲望にまみれていたとしても、その中の核には。

確かに煌めくものがあるのだ。

純粋に愛する人を想う。

綺麗な結晶が。

確かにあるのだ。

これを失うくらいなら。

私の欲望が、アルフレッドを壊すなら。

私は。

「私が消えた方が―いい」

そう言いながら、菊はナイフを振り上げ。

己ごと。

使徒の核を勢いよく貫いた。

*

ふいに零号機が動いて。

あ、と声を上げる間もなく。

ナイフがエヴァンゲリオンの胸を貫き、そして密着していた核を同時に貫いた。

ピキ、と音がして。

核に罅が入る。

一瞬、音も風も消えて。

しん、と静まり返り。

それから。

黒い触手に、弐号機や零号機を侵食していたのと同じ動脈上の隆起がびっしりと現れ。

やがて。

赤い核がパキン、と割れるのと同時に。

ぶしゅっと血管が破れるように、大量の体液を出し―はじけた。

「本田!アル!」

ライフルを放り出して、初号機は走り出す。

弐号機と零号機が折り重なるようにして、大地へ倒れる。

―いやだ。

いやだ、いやだ。

『ロマーノ!近づくんやない!』

アントーニョの声に、びくっとして立ち止まる。

『今、救護班が動いとる。中の二人の状態がどうなっとるか、わからん。不用意に手ぇ出すんやない!』

「だ、だけど・・・だけど、アントーニョ・・・」

うわごとのように呟く。

『―大丈夫や』

大丈夫や、と繰り返すアントーニョの声は、しかし、どこか自分に言い聞かせるようでもあった。

*

ネルフ本部。

特別処置室で開いたエントリープラグの中。

アルフレッドは、気を失ってはいるものの、特に異常はなさそうだった。

少なくとも、身体のダメージはない。

脳波も正常。

しかし。

もう一つのエントリープラグを開き、人々は絶句する。

「いねえ・・・」

ギルベルトの呻きともつかない声に、アントーニョは喉に詰まった空気の塊をやっとのことで吐き出す。

「なん・・・やの」

エントリープラグのハッチに手をついて。

信じられない思いで、見下ろす。

赤い液体の中に浮かんだプラグスーツを。

「なんで、菊おらんねん!」

なんでやあ!という絶叫が、処置室の中にこだました。

*

処置室から、アルフレッドがストレッチャーに乗せられて運ばれてきた。

「あ、アル」

思わずロマーノが駆け寄る。

アルフレッドは目を閉じてはいたが、顔色は悪くなかった。

とりあえず、ほっとする。

「アル、大丈夫なんですか?」

ストレッチャーを運ぶ医療班のメンバーに尋ねると、ああ、おそらく、という言葉が返ってきた。

その言葉に、救われた想いになる。

また、アルフレッドを失う恐怖と戦うはめになるのかと恐れていた。

「あの、それで、本田は?」

ロマーノの言葉を予測していたように、医療班の二人は顔を見合わせる。

その顔に浮かんでいるのは、奇妙な表情。

そう、まるで―。

恐怖?

「本田君は・・・」

「しばらく面会謝絶・・・になると思う。バイルシュミット技術主任が見てるよ」

それだけ言うと、二人はそそくさとストレッチャーを押して消えた。

(ギル・・・ベルトが?)

なんで、医療班じゃないんだ?

どす黒い疑惑の念が湧いてくるのを感じながら。

ロマーノは、特別処置室の扉を見つめた。

*

XX月XX日。

10番目の使徒の飛来。

ネルフは、零号機、初号機、及び弐号機による三体で迎撃。

使徒は破壊するものの、零号機、弐号機のパイロット負傷。

フランシスは、暗い階段を降りた。

ネルフ本部は無駄に広すぎる。

そう、思いながら。

フランシスは、アントーニョを探していた。

ギルベルトはこもりきり。

アーサーも姿を現さない。

ロマーノだけが、所在なげに医療棟にいたが。

何も知らされてはいないらしく、ただ苛立ちと恐れだけを募らせていた。

さきほどまで、アントーニョがいたと言っていた。

だが、ロマーノを安心させることには失敗している。

それは、自分にも余裕がなかったからではないだろうか。

アントーニョはどこにいる?

思いついた場所は行き尽くして。

ぶらぶらとよく知らないエリアに足を踏み入れた。

そして、そこにアントーニョを発見した。

暗い廊下に、非常灯の光だけがぼんやりと光っている。

夜は使用されない事務棟のベンチ。

フランシスは、ゆっくりとうなだれるアントーニョへと近づく。

気配と足音に気づいていないわけはなかった。

だが、アントーニョは顔を上げない。

「・・・アントーニョ」

少しためらって、フランシスはアントーニョの肩に手を置いた。

すると。

(震えてる・・・?)

伝わってきた震えに、フランシスは驚く。

アントーニョは、精神的には強い方だ。ロマーノのように繊細な感性を持っているわけではない。その鈍感さには、時には苦労させられたが、それでも、こんな仕事をするためには大きな力になっていたはずだ。

ちょっとやそっとのことで、アントーニョがこんな風になるはずがなかった。

「アントーニョ?」

名を呼ぶと。

俯いたまま、アントーニョが肩に置かれた手を掴んだ。

それはまるで、溺れる人間が救助の縄を掴んだ時のような切実な強さで。

すがりつくように。

そのことにまた、驚く。

「ア・・・」

「・・・怖いんや」

(怖い・・・?)

フランシスは目を細める。

「どうした・・・?菊が大怪我したって聞いたが・・・」

震える声は、やっと絞り出したものだった。

(心配するのはわかる。でも、たとえ、どんな怪我であろうとこの反応は・・・)

異常だ。

吐き気でもするように右手で口を押さえ、それから、やや瞳孔が開いた目でフランシスを見上げる。

緑の瞳にあるものは、まぎれもなく。

恐怖。

―アントーニョ。

」

「・・・溶けてん」

「は?」

溶ける?

暗い廊下。

緑の非常灯に、二人の影が揺れる。闇にぼうっと溶け込んでいく。

顔色が悪く見えるのは、非常灯のせいばかりではないだろう。

「菊・・・溶けてしもてん」

言いながら、顔が歪んだ。

「溶ける・・・って、おまえ」

馬鹿な。

受け入れがたい台詞に、言葉が詰まる。

人が・・・消える?

アントーニョがぼそぼそと語りだす。

「侵食型の使徒やった・・・囮役やった零号機がやられて・・・弐号機が助けに入ったんや。せやけど、なんでか弐号機が動きを止めて、弐号機まで侵食されはじめた・・・で、菊は・・・アルを守るためやろう、自分ごと使徒の核を貫きよった」

アルは侵食のほんの初期段階だった。

だが。

「アルは、無事やった。けど、菊は・・・」

ぐ、と奥歯を噛んで吐き気をこらえる。

「菊・・・おらんかった」

おらんかった。

「どういう・・・ことだ?」

「わからん。けど、中に菊はおったんや。間違いなくおったんや。なのに、消えてもうた。あったんは、水に浮かぶプラグスーツだけや」

ふ、と息が漏れる。

涙をこぼす寸前の。

なあ、と言いながら、ぎゅっとフランシスの腕を掴んだ手に力を込める。

「なあ、フランシス。・・・おかしいよなあ。人間が、溶けてしもてんで。菊、どこに行ったんや」

どこに行ったんや、なあ、と再び深く俯く。

「・・・ギルベルトは」

かろうじて言えたのは、それだけ。

「今、分析しとるわ。MAGIに元に戻す方法探させとる」

「そうか・・・」

既に人知を超えた話だ。なんとかできるとしたら、エヴァの技術担当者のギルベルトだけ。

いや・・・。

自分の思考に反論する。

・・・アーサーは。

エヴァを作ったのは、アーサーだ。

全体を知っているのはアーサーだけだと、ギルベルトも言っていた。

これをなんとかできるとしたら、それこそあいつだけなのではないか。

「アントーニョ。アーサーは」

その名に、顔を上げたアントーニョの顔が、更に暗くなる。

ためらいがちに、口を開く。

「アーサーは・・・そうか、ってゆうた」

「あ?」

思わず、聞き返す。

「菊が溶けてもうたこと報告したら、あいつ・・・そうか、って言うた」

語尾が震えたのは、恐怖からではない。怒り、苛立ち。自分の感情がコントロールしきれなくなってきている。

アーサーは。

いつもと同じ声で。

動揺ひとつ見せず。

こちらを・・・向きもせず。

「オレは・・・わからなくなってもうた」

吐き出すように、アントーニョが言う。

「あいつ、ロマーノのことはともかく、アルと菊のことは可愛がってると思うとったんや。そりゃ、アルのことが一番やけど、間違いなく菊のことは大切にしとると思うとった。なのにや、あいつは、今回の戦いで菊を囮にするような作戦を指示しよった。その結果がこれや!!」

激情を吐き出す。

冷たい声と、表情。

「なのに、あいつは、そうか、やて。なんや、それ。なんやねん、それ・・・!」

アントーニョの悪態を聞きながら。

浮かぶ映像。

振りかえらないアーサー。

ふと、思いつく突飛な発想。

もしかして、アーサーは振り返らなかったのではなく、振りかえれなかったのではないだろうか。

その顔を、アントーニョに見せないために。

振りかえらずに、あいつは。

―笑っていたのではないだろうか。

「それだけやない」

アントーニョの言葉に、はっと我に帰る。

(馬鹿な)

自分で自分の想像を否定する。

どうして。

どうして、あいつが笑うんだ―・・・。

「菊だけやのうて、このままエヴァで戦わせとったら、アルやロマーノまで、いつかこんなふうに失うんやないかって。オレら、どんだけ危険なもんに、あいつら乗せてんのや」

緑の瞳に、今度こそ涙がにじむ。

「ひどいわ。ほんま、ひどいわ」

ひどいわ・・・と繰り返しながら、フランシスの腕を掴んでいた手をおろし、両手で伏せた顔を覆う。

フランシスは、アントーニョを見下ろして目を細めた。

「なら、滅びるか?」

え?と、アントーニョがフランシスの言葉に、顔から手を離した。

淡々と、フランシスが言葉を紡ぐ。

「セカンドインパクトで人類の半分が死んでさ。世界がぼろぼろになって、それでもなんとか生きようって、人類が醜くあがきにあがいた結果がエヴァとネルフだろ。国民の生活犠牲にしても、最優先にすべての技術と資源を投下して。本人の希望も何もかも無視して、世界中から才能のある奴集めて。これが、今の人類の、本当の掛け値なしの精一杯なんだ」

得体のしれない、アダムと名付けた使徒から生み出したエヴァンゲリオン。

菊、アル、ロマーノはマルドゥック機関が世界中の子どもから選んだ最良のパイロット。

「あいつらがいなきゃ、とっくに人類は終わってる。お前の言う通り、オレたちは非人道的なことをしてるよ。でも、他に手がない。人道にかまってられるほど、オレ達に余裕なんてない。生きたいんならな。生き延びたいんだったらな。オレ達は、あいつらとエヴァに・・・頼るしかないんだよ」

フランシスの言葉に、アントーニョは視線をそらす。

「せや・・・けど」

目の前の現実が。

アントーニョを責めたてる。

許されるのか、と。

おまえに、彼らに死にに行けと命じる権利があるのかと。

フランシスは、アントーニョを見下ろしていたが、ふう、と息をついた。

「ならさ、アントーニョ」

優しい声で言う。

「やめる?」

「え?」

再び、アントーニョはフランシスの言葉に、問いを返す。

「逆らうのは難しいけど、滅びるのは簡単だからね。何もしなきゃいい」

このまま。

フランシスは、微笑んだ。

アントーニョの顔を覗き込む。

「このまま戦い続けるのがつらいなら、もうやめちゃえば?」

「!」

おまえは何を言ってるんだ、と、アントーニョの顔はそう言っている。

逃げる、なんて。

考えたこともないのだろう。

オレはしょっちゅう考えているけれど。

「おまえは世界中から選ばれた得難い指揮官だろう。だけど、絶対代わりがいないわけじゃない。精神不安定な指揮官よりは、まだ二番目を選ぶだろうよ。だから、おまえは本当はいつだって戦線離脱できる」

衝撃を受けた顔で、アントーニョはフランシスを見上げる。

何も考えていないように見えて、責任感は人一倍。

前に進むことしか、知らない男。

だから―惹かれたんだろう。

穏やかに優しく、囁くように続ける。

「おまえがそうするなら、オレもネルフをやめるよ。仕事も何もかも、全部捨てる。そうしてさ、世界が終わるときまでどっかで二人で暮らす?」

すべてのむごたらしいこと、ひどいことに目をつぶって。

息をすることも忘れたような顔で、緑の瞳が薄い青の瞳を見つめる。

永遠の中の、ほんの数秒が二人の上を通過する。

そして。

アントーニョは、苦笑した。

「だめやなあ。それ、オレとおまえしか幸せにならへん」

「それじゃ、だめ?」

くす、と笑って上半身を起こす。

「オレ、全部隅から隅までハッピーエンドの話がええねん。悲劇とかそういうの嫌やの」

「ああ、知ってるよ。おまえが読む漫画とか、借りてくる映画とか、そういうのばっかだったもん」

そう言うと、アントーニョは笑って。

身体の震えが、いつの間にか止まっているのに気づく。

フランシスが、ん、と手を差し伸べる。

アントーニョはその手を見つめ、ふっと微笑んで手を取る。

フランシスは、えい、と引っ張るようにアントーニョを立ちあがらせた。

「お、アントーニョ、ここにいたのか、探したぜ。てか、あれ、フランシスもいるじゃねえか」

コーヒーでも飲みに行くか、と上にあがってきたアントーニョとフランシスは、ギルベルトの声に呼び止められる。

「まあね」

「菊は?菊は、どないや!?」

アントーニョがギルベルトに近づく。おう、とギルベルトが答えた。

「それだけどな、MAGIが元に戻す方法考え付いたぞ」

フランシスとアントーニョが思わず息を飲む。

「ほん・・・まか」

「任せとけ、とは言えねえけどな。初めての経験だしよ。実験も出来ねえし。けど、MAGIの弾きだした人体再構成の成功率は12%くらいだ」

「12・・・」

フランシスが思わず呟く。

「12%もある。低くはねえと思わねえか?」

そう言うと、ギルベルトは銀の髪の上から小鳥を下す。そして、アントーニョに渡した。

「んなわけで、オレはしばらくこもる。こいつ、預かっててくれ」

「ええけど・・・ちなみに、菊はどこで再生させんねん?」

アントーニョの質問に、ああ、とギルベルトが答える。

「エントリープラグは、零号機の中に戻してある。菊は、おそらく零号機の中にいる」

「零号機の・・・中に?」

どういうことだ、とフランシスが頭を振る。

「原始の命のスープ状態なんだよ、エヴァの中はな。人類になるずっと前の状態に戻っちまってんだ、あいつは」

だから、とギルベルトは意味なくかかとに体重を乗せ、身体を不安定な状態に保つ。

「数十億年ばかり、進化してもらわねえとな」

「気が遠くなるぜ」

フランシスは額に手を当てた。

「宇宙からすりゃ、一瞬だ。じゃ、おまえらは、オレの天才を信じて祈っとけ」

その間に使徒が出たら、頼むぜ、と片手をあげ、ギルベルトは己の戦場へと去って行った。

その後ろ姿を見ながら、フランシスが顎を撫でる。

「俺らの悪友は、優秀な男だねえ」

「フランシス」

ん?と、フランシスがアントーニョの背中を見る。

「Gracias」

フランシスは、口元に笑みを浮かべる。そして、一言返した。

「Tu es bienvenu」

*

「あ・・・の、えっと、副・・・司令」

思いがけない人の姿に、ロマーノは戸惑う。

なんだかさっぱりわからないが、本田はエヴァンゲリオンの中に囚われているのだ、と聞かされた。

そして、それをこれからギルベルト達が救出するらしい。

アルフレッドはまだ目覚めない。

ロマーノは、家に帰る気にもなれず、エヴァ格納庫が見下ろせるこの場所に来たのだった。

が、そこには先客がいた。

ネルフ副司令のマシュー・ウィリアムズ。

(オレ、あんまりこの人と話したことないんだよな・・・)

個性が強すぎる上に何かと喧しい奴らに囲まれているせいか、この人は非常に存在感がない。いても、ついつい存在を失念してしまうのだ。

「ああ・・・ロマーノ君。君も、気になって見に来たの?まだ、別に何も始まってないよ」

それは、知っている。

知っているのだが、どこにいても、おちつかなかっただけだ。

「ええ、あの・・・それは知ってるんですけど」

もごもごと言いながら、とりあえず部屋の中へと入る。

ガラス張りになった一面から、エヴァンゲリオンが見下ろせる。

零号機、初号機、弐号機。

三体のエヴァンゲリオン。

こうして、眺めおろしていると、本当にぞっとする姿だ、と思う。その中に乗るようになって、もうかなり経つが、それでもやはりこうして見るとおぞましい。

(この中に・・・あいつがいるってのか)

現実感がない。

なにか、悪い冗談なのではないだろうか。

「あの・・・本田は、エヴァに取り込まれたって聞いたんですけど・・・」

この人なら、何か知っているだろうか、と思ってためらいがちに口を開く。

ああ、うん、とマシューはうなずいた。

「そうみたいだね」

「その・・・司令はなんて?」

あの人がエヴァを作ったのだ、と。

そう言っていた。

「ああ、アーサーさんはね・・・」

と、どこか遠い目でマシューはエヴァを見下ろした。

「蛹なんだって、言ってたよ」

「さなぎ?」

唐突な言葉に、ロマーノは目を瞬かせる。

うん、とマシューはうなずいた。

「それ、どういう意味ですか?」

しかし、マシューは、さあ、と首をすくめた。

「副司令は、司令の考えてること、なんでも知ってるのかと思ってましたけど」

ほんの少しの非難も込めてそう言うと、マシューは苦笑した。

「そんなの、わかるわけないって。アーサーさんの考えてることは、誰にもわからない」

ロマーノは顔をしかめた。

「それでよくついていけますね」

「僕は僕の目的が達成されれば、それでね」

くすっと笑った。

目的?

マシューを見上げるが、マシューはガラスの前の手すりに肘をついた。

「知ってるかい?蛹の中で芋虫ってどうなるか」

どうなる?

ロマーノはきょとんとする。

「不思議じゃない?芋虫と蝶は全然違うじゃない。本当に同じ種属とは思えないほど違う。蝶と芋虫が親子だなんて、とても信じられないよね。その信じられない奇跡が、蛹の中では起こってる」

言われてみれば、という感じだった。特に理科が好きだったというわけではない。昆虫にも、それほど興味がなかった。ただ、そういうものだと思ってきた。だが、確かに芋虫と蝶はあまりにも違う。生き物として。さなぎになって蝶になる。それは当り前の摂理ではあるけれど。

「そういや・・・蛹の中でどうなってるか考えたことなんてないですね」

たとえば、脱皮みたいなことをしてるんだろうか。蝉のように。

あのね、とマシューは言う。

「溶けるんだよ。どろどろに」

え、とロマーノは顔を上げる。なんだか、ぞっとした。

「溶け・・・る?」

「一部の神経と呼吸器系の他は、スープみたいにどろどろになるんだ。それで、蝶としての身体を再構築する。・・・まるで、一度死んで生まれ変わるようにね」

一度溶けた身体が再構築されて、それは芋虫の自分とは連続した自分なのだろうか?ふと考えてしまう。

「エヴァの中で溶けた本田君は・・・まるで、蛹の中の芋虫のようだって。そういう意味かな、と思ったんだ」

ああ、とロマーノは我に帰る。そういえば、この話は司令の言葉から始まったのだった。

マシューは、ロマーノを見て微笑んだ。

「だからね、きっと大丈夫だと思うよ。本田君は。蛹からは、ちゃんと蝶が出てくるから。自然界で毎年のようにあんな奇跡が起きてるんだ。ギルベルトさんは天才だし、蝶に出来ることが僕らにできないはずはないさ」

ロマーノは何も言わず、エヴァに視線を落とした。

不気味な形の蛹たち。

蛹から返った本田は、一体どんな姿になるんだろう。

それは、本当に本田なのだろうか。

ロマーノは、言いようのない不安に駆られて手すりを強く掴んだ。

次号へ続く

|